Information Disclosure大阪はびきの医療センター

南河内地域の急性期医療の基幹病院として、地域の医療ニーズに応える総合的な医療を提供します

当センターは、南河内地域の中核病院として、地域医療の一翼を担うとともに、結核・感染症、呼吸器疾患、アレルギー疾患の専門医療機関として、高度な診断・治療を提供しています。

2023年5月の新病院開院により、地域の中核を担う急性期医療と、当センターの柱である四つの専門医療の機能をさらに強化しました。新病院では、ロボット支援手術システムやハイブリッド手術室などの最新鋭の機器を整備し、より高度で安全な医療を提供しています。

〇地域急性期医療の拡充

地域医療の中核を担うべく、診療科の拡充と機能強化を積極的に進めています。

2020年4月より泌尿器科を開設し、がん診療を含む幅広い泌尿器系疾患への対応を開始したほか、2022年4月には整形外科を開設し、骨折等の外傷性症例や筋骨格系疾患への対応を開始しました。

また、2023年4月には腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、心臓血管外科、歯科口腔外科の入院患者受け入れを開始し、急性期医療の基幹病院としてのさらなる機能強化を図りました。

救急体制も強化しており、幅広い急性期疾患に加え、南河内北部広域小児急病診療事業(松原市、羽曳野市、藤井寺市による小児休日診療所)からの後送患者の受け入れを継続するなど、地域の医療ニーズに幅広く対応しています。

〇専門医療の強化

大阪府の結核診療充実のために設立された経緯から、現在も結核病床(45床)が稼働しています。これに加え、新たな感染症にも中心的役割を担えるよう、感染症センターを設置し、エイズなどの新興・再興感染症の診療に積極的に対応しています。

また、慢性呼吸不全の在宅酸素療法から急性肺炎の救急治療まで幅広く呼吸器疾患を扱う呼吸器内科を中心に呼吸ケアセンターを開設し、入院治療から在宅療養に至るまでの一貫した包括的な呼吸療法を可能にしています。

がん診療においては、腫瘍センターを設置し、呼吸器外科・内科、消化器外科・内科、乳腺外科、婦人科、泌尿器科、放射線科などの多職種が一体となり、がんの診断・治療から緩和ケアまで、全人的なチーム医療を提供しています。

さらに、アトピー・アレルギーセンターでは、アレルギー・リウマチ内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉・頭頸部外科が連携し、重症・難治性のアレルギー疾患に対する専門的かつ効率の良い医療を提供しています。

今後も最新の医療水準で、最適な医療サービスを、思いやりの心をこめて提供することを基本理念とし、地域の急性期医療の中核病院として、また「感染症」「呼吸ケア」「がん」「アトピー・アレルギー」の四つ

の分野の専門医療機関として、役割を着実に果たし、日本の医療をリードする病院を目指します。

共通主要指標

100床当たりの常勤医師数

| 年度 | 医師数 |

|---|---|

| 令和6年度 | 21.7人 |

| 令和5年度 | 18.8人 |

| 令和4年度 | 16.9人 |

- 当センターでは

- 地域における急性期医療の基幹病院としての役割を担うとともに、呼吸器、感染症、アレルギー疾患をはじめとした高度専門医療の提供を行っています。

- 参考値

- 一般病院(400床以上500床未満)の公立病院の平均値 19.6人/100床

(公営企業年鑑 令和5年度版)

紹介率・逆紹介率

| 年度 | 紹介率 | 逆紹介率 |

|---|---|---|

| 令和6年度 | 91.3% | 99.0% |

| 令和5年度 | 90.4% | 94.0% |

| 令和4年度 | 82.7% | 92.5% |

- 当センターでは

- 地域医療支援病院として地域の急性期医療の基幹病院の役割を担うべく、患者総合支援センターを中心に紹介患者を積極的に受け入れています。

- 参考値

- 地域の医療機関から重症患者を受け入れる「地域医療支援病院」においては、(1)紹介率80%以上、(2)紹介率65%以上、かつ逆紹介率40%以上、(3)紹介率50%以上、かつ逆紹介率70%以上のいずれかを満たすことが条件となります。

※表中の実績は地域医療支援病院の定義で算出しておりません。

転倒・転落率

| 年度 | 転倒・転落率 |

|---|---|

| 令和6年度 | 2.2‰ |

| 令和5年度 | 2.0‰ |

| 令和4年度 | 2.0‰ |

- 当センターでは

- 全入院患者に対して入院時に、転倒・転落のアセスメントを実施し、評価による危険度に応じて予防策を立案し、実践しています。低い転倒・転落率が示すように、危険度の評価・予防策立案については、患者や家族に説明し、理解と協力を得ています。

- 参考値

- 日本病院会平均値 2.93‰(令和6年度)

‰:パーミル (千分率)千分の1の割合を示します。

手術後の肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)の発症率

| 年度 | 発症率 |

|---|---|

| 令和6年度 | 0.09% |

| 令和5年度 | 0.19% |

| 令和4年度 | 0.12% |

- 当センターでは

- 手術を受ける患者に対して、肺血栓塞栓症と深部静脈血栓症について説明しガイドラインに沿って予防措置を実施します。これらをはじめ、術後合併症の防止に努めています。

死亡率

| 年度 | 死亡率 |

|---|---|

| 令和6年度 | 2.1% |

| 令和5年度 | 1.9% |

| 令和4年度 | 2.5% |

- 当センターでは

- 死亡率は、対象とする疾患と合併症により、大きく変わります。重症呼吸器疾患を受け入れる高度専門医療機関であることや、多くのがん患者の診療を行っていること、二次救急医療機関として地域から重篤な救急患者を受け入れていること等が、死亡率の推移の要因となっています。

患者満足度調査

| 年度 | 入院 | 外来 |

|---|---|---|

| 令和6年度 | 97.5% | 87.8% |

| 令和5年度 | 94.8% | 90.4% |

| 令和4年度 | 95.1% | 86.9% |

- 当センターでは

- 患者サービス向上委員会を月1回開催し、患者満足度の向上にむけて職員に対する接遇研修や、ご意見箱の投書に対する回答および改善の取り組みを行っています。新病院の開院にあたっては、患者が書籍等を閲覧できる患者情報室「そら」を開設しました。また、院内の廊下壁面を利用して絵画を展示するハートギャラリーの開設や公衆無線Wi-Fiの整備など、患者および来訪者への快適な療養環境の提供に努めています。

- 参考値

- 日本病院会平均値 89.8%(入院)

日本病院会平均値 82.5%(外来)

(令和6年度 満足またはやや満足と回答した患者の割合)

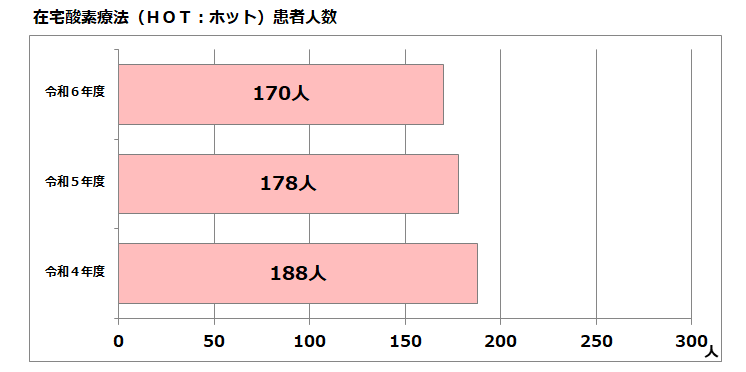

1呼吸不全の患者さんの生活の質を支える在宅酸素療法在宅酸素療法(HOT:ホット)患者人数

指標の概要

慢性呼吸不全の患者は、呼吸機能の低下により体の中に酸素を十分取り込めないため、長期的に酸素吸入を必要とします。在宅酸素療法(HOT、ホット:HomeOxygen Therapy)により慢性呼吸不全の患者が自宅での生活や社会生活を行うことができ、患者の生活の質(QOL:Quality of Life)の向上につなげています。

当センターでは、呼吸不全の患者へ適切な在宅酸素療法を提供するなど、入院から在宅治療までをカバーする「包括的呼吸ケア」に積極的に取り組んでいます。

指標

指標のレベル・ベンチマーク

在宅酸素療法を実施している医療機関は多数ありますが、公表されている数値が少なく、公表されていても病院の性格が異なるため比較の意義が薄いと思われます。ただし、呼吸器リハビリや呼吸器看護専門外来といった慢性呼吸不全の継続的な治療体制のある医療機関としては、全国レベルにあります。

病院の強みと指標における特徴

近年では遠方からの患者の負担軽減のため、HOT導入後は自宅に近い地域医療機関へ紹介していることから、患者数は減少傾向となっています。

睡眠中などに酸素療法だけでは不充分な患者さんには呼吸運動そのものを補助する非侵襲的陽圧換気療法(NPPV、ニップ:Non-invasive Positive Pressure Ventilation)を組み合わせる場合もあります。

平成22年4月には、呼吸不全・在宅酸素療法に対する診療機能を集約した呼吸ケアセンターを立ち上げました。急性期にはIRCU(呼吸器集中治療室)での救命集中治療を行います。慢性期においては、呼吸サポートチーム(RST)の回診や、慢性疾患看護専門看護師、呼吸療法認定士、理学療法士など多職種が介入して患者を支えていきます。

指標の定義、計算方法

在宅酸素療法施行患者数の月平均件数

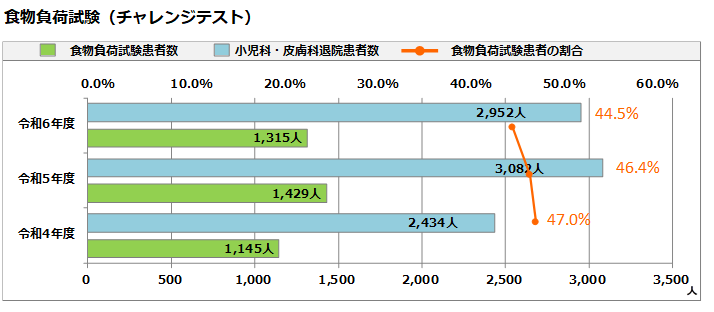

2食物アレルギーは、原因となる食べ物の特定とその程度の把握による、食事指導が重要です食物負荷試験(チャレンジテスト)入院患者数

指標の概要

調査によると、食物アレルギーの患者は乳児が約10%、3歳児で5%程度と考えられ、全年齢で1~2%程度いると推定されています。もっとも重症な患者の場合、わずか数マイクログラム(1マイクログラム=1グラムの100万分の1)でアレルギー反応が出ることもあります。このような患者に対し、医師の管理のもと、実際にチャレンジをしてアレルギー反応を検査する「負荷試験」は食べてよい量を決めるのに有効な試験です。

「大阪府アレルギー疾患医療拠点病院」に指定されている当センターでは、医師の指導・管理のもと、食物負荷試験を積極的に実施し、患者が「安心して食べることができるもの」を増やすサポートをしています。

指標

指標のレベル・ベンチマーク

令和5年度、全国で食物負荷試験を実施した施設は347施設あり、そのうち入院で1,000例以上実施した施設は当センターを含めて10施設です(食物アレルギー研究会)。大阪府内における学童期までの食物アレルギーの患者は推定で約4~5万人です。当センターでは小児科・皮膚科で食物負荷試験を実施しており、特に患者の安全を考慮しなければならない場合には、迅速に対応できるよう入院による食物負荷試験を実施しています。現在、2つの診療科の退院患者の44.5%が食物負荷試験目的であり、安全に食物負荷試験を受ける体制を整えています。

病院の強みと指標における特徴

当センターでは食物アレルギー児に関して、総合的な食生活支援を目標として、食物負荷試験、栄養指導、座談会や料理教室などを組み合わせて治療を行っています。食物負荷試験は、個々の重症度に応じた負荷目標量を設定し、負荷食品を数回に分けて微量から漸増摂取します。また、食物負荷試験を患児の保護者同士の交流の場としても位置付け、チャレンジ後に、食生活全般において悩みを共有できる場を提供しています。チャレンジ後は陰性例だけでなく陽性例においても、食べられる量を具体的に指導します。

また、厚生労働省の急速経口免疫療法研究への参画など、アレルギー分野での研究を深めています。学校生活の支障となるアレルギー関連疾患に対し、隣接している羽曳野支援学校と連携して、診療と教育の両方ができる大阪府内で唯一の病院でもあります。

指標の定義、計算方法

食物負荷試験で入院した述べ患者数

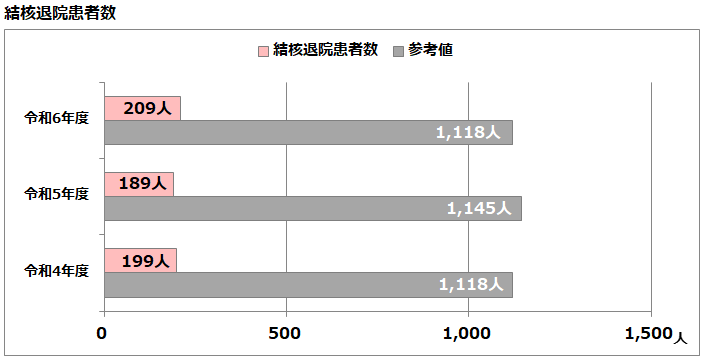

3当センターは結核、新型インフルエンザ等の感染症の予防・診療・研究を行う中核的拠点病院です結核退院患者数

指標の概要

結核は近年では減少傾向にありますが、日本でも罹患率(人口10万人あたりに発症した新患者数)は8.1となっており、結核低まん延国の水準である10.0以下を維持しています。国内では大阪がワースト1位(罹患率:12.8)となっています。(厚生労働省2024年結核登録者情報調査年報集計結果より)

結核に感染・発病し、排菌(せき等を通じて体外に結核菌を出す)している患者は、他の人へ感染させないよう早急に入院し、治療をしなければなりません。当センターは、結核を扱う病院として、多くの結核患者を受け入れており、小児結核の治療ができる大阪府内唯一の医療機関です。

指標

指標のレベル・ベンチマーク

他府県からの受け入れや再治療の症例もあり、直接比較することはできませんが、参考値として挙げている数値は、大阪府内で新規に結核患者として登録された数値です(厚生労働省 2024年結核登録者情報調査年報集計結果)。当センターは難治性多剤耐性結核広域圏拠点病院に指定されており、結核治療に関する中核病院として精力的に治療を行っています。

病院の強みと指標における特徴

府の「政策医療」の1つに結核をはじめとする感染症対策があり、当センターは公的医療機関としてその使命を担っています。

結核治療は確実な服薬が大切です。当センターではDOTS(ドッツ:対面服薬確認療法)の実施で服薬不遵守(コンプライアンス不良)を防いでいます。

結核患者の合併症についても、人工透析の実施、消化器・産婦人科・眼科疾患への手術対応、結核妊産婦への分娩対応、HIV合併患者への対応などを行っています。

指標の定義、計算方法

結核退院患者述べ数(退院サマリの主病名が結核(A15~A19※)の患者)

※「疾病、傷害及び死因の統計分類(総務省告示)」の分類コード

参考値の定義、計算方法

大阪府での結核新規登録患者数(調査期間は1月~12月)

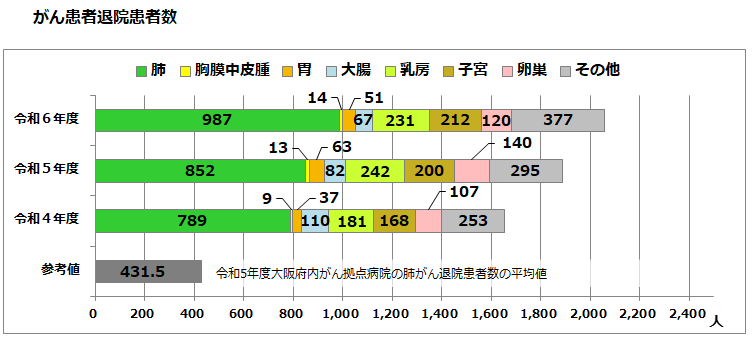

4日本人の死亡原因の第1位である「がん」の診療をトータルカバーしますがん患者の退院患者数

指標の概要

厚生労働省の統計によると、日本人の死亡原因の第1位は「がん」で、中でも「肺がん」は最も多くなっています。さらに近年は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた患者さんも増加しており、大阪府がん診療拠点病院(肺がん)である当センターにおいても積極的に治療しています。

また、当センターでは肺がん・悪性胸膜中皮腫の他にも、消化器がん、乳がん、婦人科がん、泌尿器がん等の幅広いがんに対する診療を行っています。平成23年4月に「腫瘍センター」を設置し診断から治療、緩和ケアまで一貫した医療を提供しています。

指標

指標のレベル・ベンチマーク

令和5年度大阪府内がん拠点病院の肺がん退院患者数:平均値431.5件

※「令和5年度DPC導入の影響評価に関する調査結果」(厚生労働省・DPC評価分科会)より。

当センターの肺がん退院患者数は原発性肺がん972件、転移性肺がん15件の計987件であり、大阪府内のがん拠点病院の平均値を大きく上回っています。

病院の強みと指標における特徴

当センターの肺がん退院患者数は全国トップクラスの症例数であり、経験豊富な多数の医療スタッフが診療にあたっています。

平成23年4月、がんに関連する複数の診療科による腫瘍センターを設置しました。また、平成25年6月に婦人科腫瘍外来を開設、同年11月には乳腺センターを開設し、肺がん以外のがんに対する体制も強化しています。

令和3年4月より泌尿器科の入院診療を開始し、前立腺がんや膀胱がん、腎がんをはじめとする泌尿器がんの治療実績も年々増加しており、がん医療の提供体制強化に取り組んでいます。

また、結核と呼吸不全の専門病院である強みを活かして、結核の合併例や低肺機能のがん患者さんへの対応を行っている点も特徴です。

指標の定義、計算方法

期間中のがん退院患者延べ数

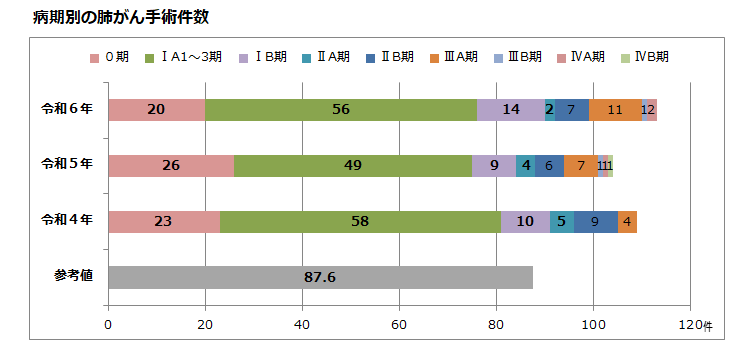

530年間の肺がん約3,000例の手術経験を基に手術適応と方法を決定しています病期別の肺がん手術件数

指標の概要

病期とは、肺がんの進展や転移の程度を示すものです。肺がんの患者さんは全身を調べて0期(「がん」がその場に留まっている)から、ⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅣA、ⅣB期(他の内臓や骨に転移している)まで9段階のどの病期にあるか診断して治療法を決めます。標準的な手術のできる病期(0~ⅡB)では鏡視下手術が中心になります。病期が早くても低肺機能の場合は呼吸リハビリを行った後に手術を施行したり、あるいは手術できる病期でも気管支や肺動脈の形成術を行って切除する肺をできるだけ小さくしています。また病期の進んだ場合は放射線治療や抗癌剤治療と手術を併用する集学的治療を行っています。

指標

指標のレベル・ベンチマーク

令和5年度の大阪府内のがん拠点病院の肺がん手術件数(病期問わず):平均値 87.6件

※「令和5年度DPC導入の影響評価に関する調査結果」(厚生労働省・DPC評価分科会)より。

当センターの年間肺がん手術件数は113件と大阪府内のがん拠点病院の平均値を上回る実績となっています。

病院の強みと指標における特徴

高齢者や低肺機能の患者さんには術前に呼吸器リハビリや治療を行ってから手術を行います。肺がんの手術は左右の肺を別々に換気する「分離肺換気」という麻酔方法で行いますが、当センターの熟練した麻酔科医が安全な手術の実施を支えています。また、鏡視下手術を最優先で行うことや、気管支形成術や血管再建術などに積極的に取り組むことで患者さんへのダメージを最小限に留める努力をしています。さらに、令和5年度の新病院開院を機に導入したロボット支援下手術を開始しました。

また、進行がんの場合は、肺腫瘍内科や放射線科と連携をはかり、手術前治療、手術、手術後治療を行います(集学的治療)。

指標の定義、計算方法

期間中の原発性肺がん病期別延べ手術件数

(病期はUICC TNM第8版を使用して分類)